勉強ができる自閉スペクトラム症(ASD)の子の就学どうする?

皆様、こんにちは。7月も折り返しましたね。

もう1学期も終了し、夏休みに突入しましたね。

夏休みの予定は何をされる予定でしょうか?我が家も連日忙しい日々を過ごしています。

さて今回は発達外来でよく直面していた課題、自閉症スペクトラム症(ASD)の子どもの就学相談です。少し私見が強めですが、それを根拠としているエビデンスも加えて解説しています。

ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」を、小児科医のふらいとがわかりやすくお届けしています。

過去記事や毎月すべての「エビデンスに基づいた子どもを守るための知識」を受け取るには有料コースをご検討ください。今回の記事も登録いただければ最後まで読めます。

直面する就学相談

自分は小児科の中でも「新生児医療」を専門とする医師です。

新生児医療というと、新生児集中治療室、いわゆるNICUのイメージが強いと思いますが、NICUだけで治療している訳ではありません。

これを言うと結構驚かれるのですが、発達外来と言う専門外来で8歳までその子の発達を見ていきます。

生まれる時に体重1kgに満たなかった超低出生体重児、1500gに満たなかった極低出生体重児、手術を要した病気だった子、生まれつき心臓の病気だった子、新生児仮死の状態で生まれ全身の冷却療法を行なった子など、見ていく子どもは様々です。

どんな内容を診ているかというと主には発達の内容です。「首がすわっているか」「一人で立っているか」「身長と体重は適正に成長しているか」などを診ていきます。

さらに医学的な問題が出てくれば他の診療科に紹介し診てもらったりします。

しかし、診ている内容はそれだけではありません。

他には子ども達の養育環境も一緒にチェックしていきます。父親の仕事が変わったか、母親が働き出したか、弟や妹が生まれたか、保育園での様子などなど聞く内容は様々です。

まあ8年間もありますから、そりゃ子どもや家族の環境が変わっていくのは当然です。その養育環境の変化は意外と子ども達の成長や発達に影響を及ぼしますから、蔑ろには出来ません。

私はこの発達外来は「家族の人生相談」のような感じがして結構好きです。その子どもの医学的問題を診るだけでなく、子どもの養育環境を見るために家族の変化も診ていく必要があるのです。

そんな中、やはりぶち当たるのが「就学相談」です。

発達が遅れがちな子や発達の凸凹が強い子は、幼稚園や保育園から小学校に上がる際に「小学校をどうしていくか」の問題にぶち当たることがあります。

つまり、普通学級にするか、普通学校の中の支援学級にするか、支援学校にするかという選択肢です。

これはもちろん学校側の方でも保護者と既に話をされています。「支援学校に行くべき」と言われた親が私の外来で「こんなことを言われた」と突然泣き出すのは良くある光景です。

知能が高いASDの子は支援学校?

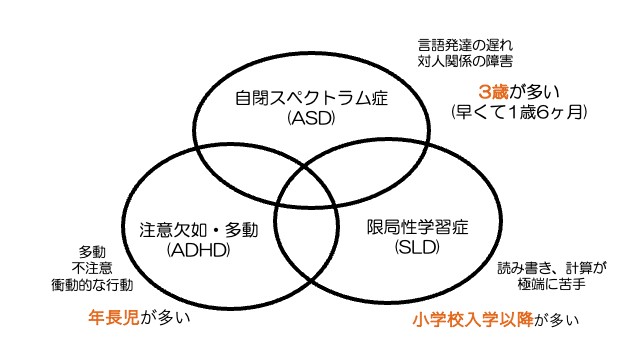

世間的によく「発達障害」と言う言葉が蔓延っていますが、発達障害は大きく分けて「自閉症スペクトラム症(ASD)」と「注意欠如・多動(ADHD)」と「限局性学習症(SLD)」に分けられます。以下の図に示す通りです。

ASDは我々の業界でも1歳半健診で発見をと言われていますが、中には3歳など集団生活が始まるタイミングで「他の子と遊びたがらない」「他の子が嫌だと行っている事を何回もして困っている」と言う訴えが保護者側や園側から上がってくるパターンもあります。

また1年か1年半毎の外来のみでこれら発達障害を診断するのは非常に難しいので、こういった社会側からの声がきっかけで診断に至るのも少なくありません。

ちなみに予備知識として、かつて「自閉症」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」などは、それぞれ別の診断名で呼ばれていました。

しかし、これらの特性は明確に線引きできるものではなく、連続したひとつの「スペクトラム」として捉える方がより実態に近いという考え方が主流となりました。DSM-5以降、これらの診断名は「自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)」という一つの診断名に統合されました。

ちなみに発達障害の診療で大切なのは診断をつけることではなく、支援や療育につなげることであり、診断はそのための一歩に過ぎません。

ここで出てきたアスペルガー症候群は今や古い病名となっていますが、発達障害の一つであり、対人関係やコミュニケーションにおける特有の困難さと、限定された物事への強い興味やこだわりを主な特徴とします。

現実問題として、かつての診断名であるアスペルガー症候群は、特に「知的障害や言語の遅れを伴わない自閉スペクトラム症」を指す言葉として、今でも広く使われています。

場の空気を読むことや暗黙のルールを理解するのが苦手だったり、相手の感情を読み取ることが難しかったり、言葉のキャッチボールが苦手だったりします。

その代わり、特定の分野への強い興味を示すことも多いので、特定の分野で突出した専門家として評価され、社会的な成功を収める人がいるのは事実です。自分も医療関係の仕事をしていると、それっぽいなと感じる同業者はそれなりにいました。歴史上の偉人や現代の著名な起業家などにも、ASD(アスペルガー)の特性を持っていたとされる人物がいます。

この一見矛盾しているように見える状態は、実は専門家の間では「二重に特別(Twice-Exceptional、略して2e)」として知られます。

ここで問題になってくるのがこういった子ども達の就学支援です。

こうなってくると、こういったアスペルガーのASDの子どもは勉強はできるけど学校でのトラブルも多くなったりします。

そういう子に限って勉強などの集中力も高く、成績も良好だったりします。

そのため学校側が手を焼いて、親御さんとの面談で普通学校の支援学級をお勧めされるケース、支援学校をお勧めされた極端なケースもあるのです。

いくらASDといえど「知的障害や言語の遅れを伴わない」、むしろ知能が高い子どもに支援学級や支援学校を一律に勧めるのはどうなのでしょうか?

もう一つ先ほど述べた2eの子ども達の特性を理解する上で最も重要な点は、2eのお子さんが直面する最大の危険性が「マスキング効果」であるということです。

これは、お子さんの高い知的能力が、社会性や情緒面での困難さを覆い隠してしまい、「賢いのだから、やればできるはずだ」と誤解される一方で、ASDに起因する困難さが、その類稀な才能を教育者に見えなくさせてしまうという、二重の落とし穴です。

教師は、高い学業成績を見て社会的な不器用さを本人の態度の問題と捉えたり、逆に、こだわりやコミュニケーションの困難さに注目するあまり、その知的なポテンシャルを見過ごしたりする可能性があります。

その結果、お子さんはアカデミックな挑戦の機会も、障害特性への適切な支援もどちらも得られないまま、学校生活で孤立してしまう危険性があるのです。

この問題の本質は、お子さんの「矛盾した」性質にあるのではなく、複雑で標準的でないプロフィールを理解し、支援することが困難な教育システム側にあります。この点を理解することは、保護者の方が学校と連携し、お子さんにとって最適な教育環境を築くための第一歩となります。

教育の場を選ぶ?

幼稚園から小学校への移行期は、すべてのお子さんとそのご家族にとって大きな節目です。特に、高い知的能力と自閉症スペクトラム(ASD)の特性を併せ持つ2eのお子さんの場合、その進路選択は複雑で、深い悩みを伴うことが少なくありません。

「非常に賢いのに、なぜ支援が必要なのか」「支援学級ではこの子の才能が伸び悩むのではないか」といった疑問や懸念は、多くの保護者の方が抱く、もっともな感情です。進学校のような環境の方が本人の力を引き出せるのではないか、というお考えも、お子さんの持つ優れた能力を信じればこそ生まれるものでしょう。

これは、優れた才能や高い認知能力と、ASD、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害などの発達上の課題を同時に有している状態を指します。

この2eの概念は確立されているものの、教育者や心理学者の間でも統一された定義がないのが現状で、それが2eのお子さんが学校現場で誤解されたり、必要な支援を受けられなかったりする一因となっています。

米国の調査では、幼稚園から高校までの全生徒の約0.7%が2eの基準に該当すると推定されており、これは決して稀なケースではなく、特別な配慮を必要とする重要な学習者層であることを示しています(#1)

こういったお子さんを持つ保護者の方が直面している「通常学級か、それとも支援学級か」という問いに対して、様々な研究がなされています。

この問題を考える上で、個々の事例報告よりも、多くの研究結果を統合して分析した「メタアナリシス」と呼ばれる研究手法が、最も信頼性の高い知見を提供します。

ここで2015年に発表されたメタアナリシスを紹介します。

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績