赤ちゃんの蘇生中止のタイミングを考える

〜先生、最後は抱っこさせてください〜

赤ちゃんの誕生は大変おめでたい事です。

どんな出産の形にせよ、赤ちゃんが生まれたら「おめでとうございます」と必ずお伝えてしています。色々言われることもありますが、当事者の親には「あの時におめでとうと言ってくれたのが嬉しかった」と後で言われる事が多いのです。

しかし、当然ですが赤ちゃんは元気に生まれてくるばかりではありません。

今回はあまり語られる事のない「赤ちゃんの蘇生中止のタイミング」を考えていきます。

このニュースレターはサポートメンバーの皆様のおかげで無料記事として公開できております。品質の保持のためにサポート頂から方は是非下記のボタンから月額のサポートメンバーにご登録頂けたら幸いです。

赤ちゃんの心臓が動かなかったら

今回も仮のシナリオを提示していきます。このシナリオは自分がこのニュースレター用に作成したフィクションで、実際にあった内容と関係ありません。

ただ、よくあるストーリーの一つとして提示しますので、皆さんはこの妊婦さんになった気分で想像してみてください。

あなたは妊娠39週6日の妊婦さんです。明日で出産予定日です。

しかし、今朝起きてから胎動を感じません。昨日まで感じていた赤ちゃんの動きが全く感じ取れないのです。何か違和感を感じたあなたはかかりつけの病院に電話をしたところ受診を促されます。お腹をさすりながらタクシーに乗り込んだあなたは病院に到着、すぐに産科医によるエコー確認が行われます。

赤ちゃんの心拍が動いていない事が確認され、すぐに緊急帝王切開決定、手術が始まってから数分で赤ちゃんが生まれました。

助産師に渡された赤ちゃんは全身真っ白で、泣くどころか全身ぐったりしています。

すぐに小児科医の待つ蘇生台へ連れて行かれ、小児科医と助産師により血液が混じった羊水を急いで拭き取られ、口の中、鼻の中にある羊水を吸引機で吸われます。

すぐさま聴診器で心拍数を聴取しますが、心臓の音を聴取で来ません。通常の新生児の心拍数は120回/分ですから、全く聞こえないのは心臓が止まっている証拠です。

小児科医はすぐさま、人工呼吸を開始します。何回も空気を送り込み、30秒経過したところで心拍数を確認しますが、心臓の音が鳴っている様子はありません。

人工呼吸を助産師にお願いし、小児科医は心臓マッサージを開始します。

さらに30秒間続けますが、赤ちゃんの心臓は聞こえません。

ここで産科医から衝撃の一言がきます。

「お腹の中で臍がちぎれていました。臍帯断裂です。いつ頃断裂したかは分かりません」

臍帯とはへその緒のことで、赤ちゃんはお母さんからこの臍帯を通じて栄養や酸素を届けてもらう事になります。赤ちゃんは胎内でへその緒がちぎれた事による失血が続き仮死状態となり心臓が動いていないようです。

点滴を確保し、心臓を動かす薬・アドレナリンを何回か投与します。けどやはり、赤ちゃんの心臓は動きません。すでに生後30分が経過しています。

ここで一つの疑問が湧いてきます。

「蘇生し続けてるけど、この蘇生はいつまで続けるべきなのか・・」

そう、蘇生の中止するタイミングをどうするべきなのか。これは実際の医療現場でもよく起きる疑問なのです。

赤ちゃんの蘇生

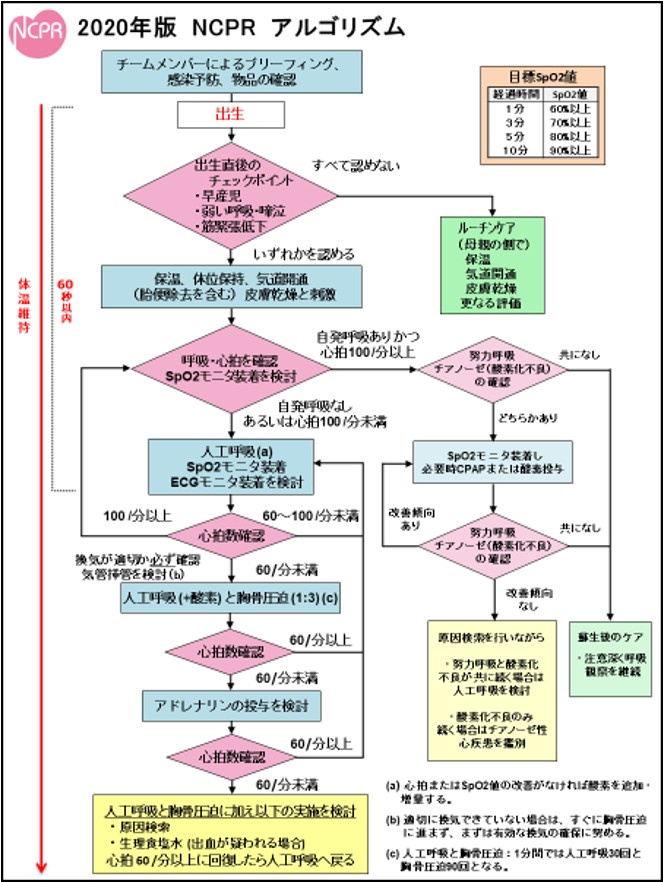

赤ちゃんの蘇生は全国どこでも起きる事です。どこでも起きるものなのに、生まれてくる場所によって施される蘇生が違ったら赤ちゃんにとってこんな迷惑な事はありません。

全世界で行われる蘇生を画一化するべく、国際蘇生連絡委員会(ILCOR)という組織が「国際的レベルでの緊急心循環管理に関するScienceとKnowledgeを集約し、解析して合意された意見を発信する」事を使命とし、世界中の成人、子供や新生児などの蘇生方法に関して改訂を繰り返しています。

ちなみに赤ちゃんを蘇生するNCPRのアルゴリズムは以下の通りです。詳細はここでは述べませんが、日本国内もこのアルゴリズムに則り赤ちゃんを蘇生していく事になります(#1)

アプガー博士の偉業とスコアの限界

赤ちゃんの蘇生を評価する指標に「アプガースコア」というものがあります。母子手帳にも記載があると思います。大抵、9点とか10点という記載が多いと思います。

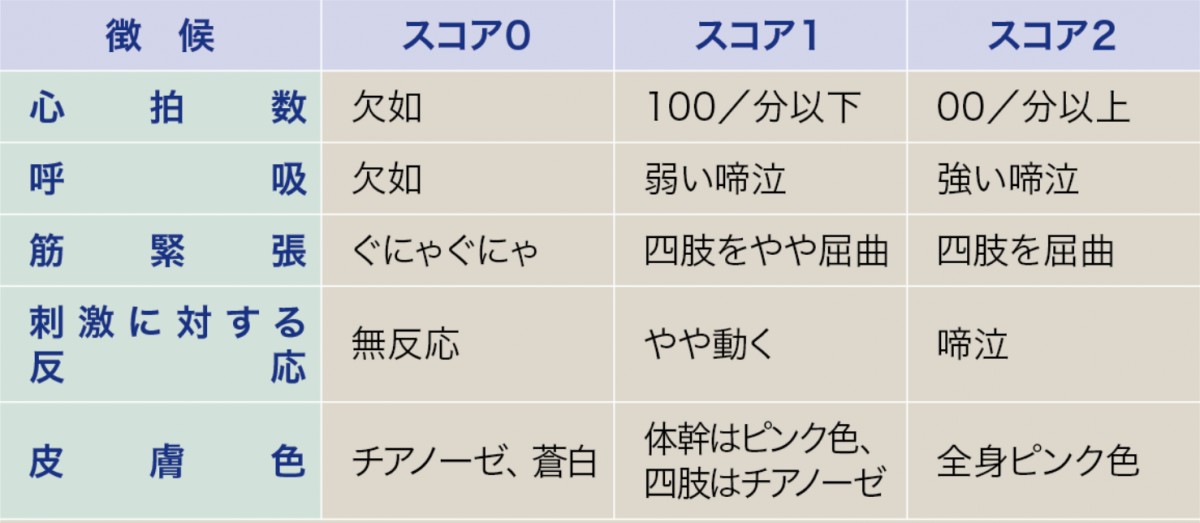

アプガースコアは全世界で使われている、新生児の状態を表す指標の一つです。心拍数、呼吸、筋緊張、刺激に対する反応、皮膚色の5項目を対象に生後1分、5分時点で点数をつけていきます。細かい点数設定は諸説ありますが、7〜10点では正常、4〜6点では軽症新生児仮死、0~3点では重症新生児仮死というカテゴライズがあります。しかし、これらの点数設定による分類は現在はほとんど使われていません。

アプガースコアの各項目〜マイナビ看護部より引用

これは専門職の国家試験で出てくる必須事項なので、専門職なら全員知っている指標です。

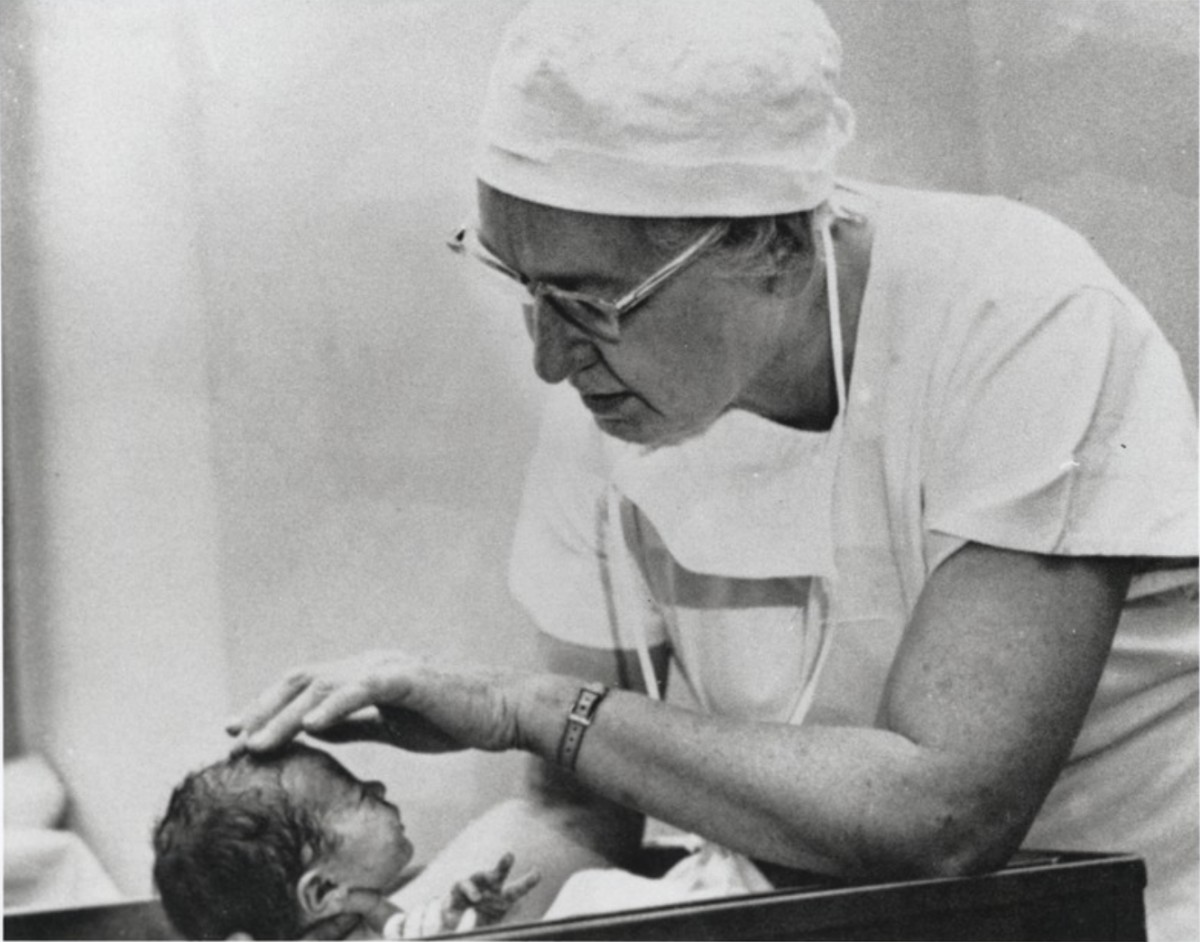

これを作ったのは、1900年代初頭に活躍したアメリカの小児科・麻酔科医であるヴァージニア・アプガー(Virginia Apgar) 博士です。1952年、アプガー博士は新生児の出産の際にこの指標を導入し、乳幼児死亡率を低下させ世界に貢献しました。

ちなみにアプガー博士は50歳の時に第 2 のキャリアを開始し、公衆衛生の修士号を取得しました。彼女は国立乳児麻痺財団 (マーチ オブ ダイムズ) の幹部として世界中を旅し、先天性欠損症に対する意識を高め、医学研究への資金を寄付しました。

50歳から第2のキャリアを考えるのはさすがですね。偉大な人は何歳になっても挑戦をやめない良き例だと思います。

話を戻しましょう。

アプガースコアは新生児仮死を表現する指標ですが、このアプガースコアの限界点は何個かあります(#2)

まず、あくまで主観的な評価なので観察者によって点数にばらつきが出る場合があります。そのため濃厚な蘇生処置を施した場合のアプガースコアは複数の医療スタッフで確認しながらスコアをつけていきます。

また、前提条件によって受ける影響が大きいです。

生まれてくる週数が低い早産であれば、自ずと点数は低くなる事がわかっています。

また母親の全身麻酔の影響により胎盤を通じて麻酔薬が赤ちゃんの体に入って生まれてくるスリーピングベイビーでもアプガースコアは低くなります。

このように、アプガースコアは限界もある中で「現状」を把握するには有用な指標なのです。

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績