産後ケアはなぜ広まらないのか

読者の皆様、こんにちは。

これで11月3本目ですね。5日ごとに更新するので、良いペースです。

今回は「産後ケアは日本でなぜ広まらないか」について、エビデンスを交えながら自分の解釈をお話しします。少し難しい内容で専門者向けになってしまったらごめんなさい。なるべくわかりやすい言葉で記載しようと思います。

ふらいと先生のニュースレターは、子育て中の方が必要な「エビデンスに基づく子どもを守るための知識」をわかりやすくお届けしています。過去記事や毎月すべてのレターを受け取るにはサポートメンバーをご検討ください。

日本は産後ケア後進国?

ニュースでも「産後ケア」という言葉は聞いたことがあるかと思います。

日本でいう産後ケアは、単なるママ向けサービスではなく、母子保健法改正により市区町村が産後1年以内の母子に提供することが努力義務として定められた、公的な保健医療・福祉の1つとして位置づけられています。

日本で産後ケアが本格的に始まったのは2015年度です。2014年に「妊娠・出産包括支援モデル事業」として一部市町村で試行的に開始、翌年2015年から「妊娠・出産包括支援事業」が補助事業として全国に向けて本格的に展開されました。2017年には産後ケアのガイドラインが策定され、事業実施の標準化が進みました。

それに伴って法制度も変わっていきます。

2019年に母子保健法の改正で、産後ケア事業は市町村の努力義務となりました。現在は多くの市町村で産後ケア事業が展開されており、2024年度末には全国展開を目指す方針として打ち出されました。

産後ケアの本来の対象はリスクの高い人だけではなく、産後ケアを必要とするすべての母親であり、病院や診療所、助産所、専用施設などに宿泊して24時間体制の支援を受ける宿泊型、日中だけ利用するデイケア型、自宅に助産師などが訪問する訪問型といった形で提供されます。

そこで行われているのは、出血や傷の状態、疲労の蓄積など産後の身体状態のチェック、母乳やミルクの量・飲ませ方の相談、乳房トラブルのケアといった身体面の支援に加え、涙もろさや不安、イライラなど産後特有のメンタルに関する相談、抱っこや沐浴、寝かしつけ、上の子への関わり方といった具体的な育児技術のサポート、さらに地域の保健センターや子育て支援拠点、医療機関や福祉資源への橋渡しなどの支援です。

小児科医の立場から見ると、産後ケアは赤ちゃんの体重増加不良や黄疸、哺乳不良、安全でない睡眠環境といった医学的リスクを早期に拾い上げる場でもあり、本来なら具合が悪くなってから病院に来るよりずっと手前の段階で親子を支えることができます。

核家族化や都市部への集中、里帰り出産の難しさ、共働き世帯の増加などにより、近くに手を貸してくれる大人がいない家庭が増えた今、本来であれば産後ケアは産後うつや自殺、虐待の予防を含めて、親子を守る大事なインフラであるはずです。

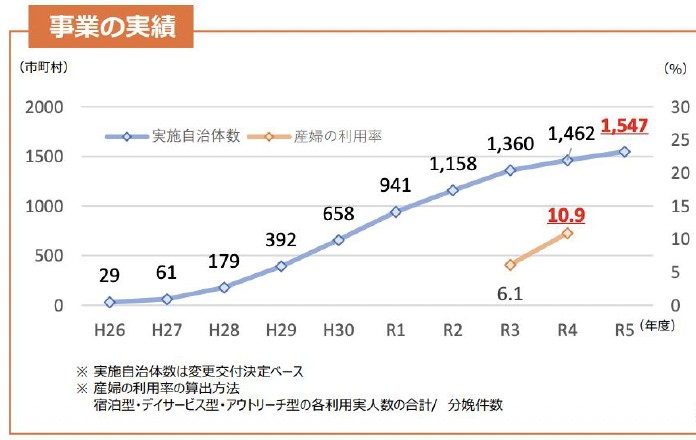

しかし、このグラフを見てみましょう。

産後ケアの実施自治体は令和5年度で1547個の自治体が実施展開していますが、実際に利用されている人は10.9%しかいません。

2024年の全国展開を目指すと言いながら、この利用率の低さはいただけません。

制度としては全国的に整いつつあるものの、実際に利用している母親は出産した人全体の一部にとどまり、「知っていても使いにくい」「そもそも存在を知らない」「地域に施設がない」といったギャップが各地で報告されています。

なぜこれほど意義の大きい仕組みが、日本では十分に根づいていないのか。

今回は、その背景にある課題を考えてみましょう。

産後ケアは効果ある?

その前に、産後ケア自体が母親や子どもの健康にどのような影響を与えるのかを解説しましょう。

日本の産後ケアと全く同じ形態を検証した研究はまだ限られていますが、世界的には「産後早期のホームビジット」「心理社会的サポート」「ユニバーサルな看護師訪問プログラム」など、非常によく似た支援モデルの研究が蓄積しています。

まず、新生児死亡や母乳育児への影響を検討した代表的なシステマティックレビューとして、エチオピアの研究者らが行った研究があります(#1)これはインド、パキスタン、バングラデシュ、ネパールなどの低・中所得国を中心に行われた研究をまとめたもので、合計約9万3千人の新生児と約2万人の母親が対象になっています。

介入群では、コミュニティヘルスワーカーが出生後24〜72時間以内を含む産後早期から複数回家庭を訪問し、新生児の健康チェックや授乳指導、保温や臍処置などの新生児ケア、母親の健康評価や注意点の説明、さらに必要に応じた地域資源へのつなぎを行いました。対照群は、退院後に定期的な訪問を受けない通常の保健医療サービスのみです。

その結果、介入群では新生児死亡が約24%低下し、産後1〜3か月の完全母乳育児の割合は通常ケア群の約3倍に増えていました。また、新生児死亡の予防という観点からは費用対効果も良好と評価されています。

母親のメンタルヘルス、とりわけ産後うつに対する影響については、Cochraneレビューが現在も最も引用されているエビデンスです(#2)

カナダ、米国、英国、オーストラリアなど高所得国を中心に実施された28件のランダム化比較試験を統合し、約1万7千人の産後女性を解析対象としています。

対象は一般母集団向けのユニバーサル介入と、うつ病既往や妊娠中の不安などリスクの高い女性を対象としたハイリスク介入の双方が含まれます。介入は、助産師や公衆衛生看護師による集中的な家庭訪問、先輩母親による電話サポート、グループ形式の認知行動療法など多様ですが、いずれも産後数週間から数か月にわたり複数回のセッションを提供し、対照群は通常ケアあるいは情報提供のみです。

結果、心理社会的・心理的介入を受けた女性は、通常ケアのみの女性と比べて産後うつを発症するリスクが有意に低いと報告されています。特に、ハイリスク女性を対象にした介入や、看護師・助産師による家庭訪問、ピアサポート電話介入は効果量が大きい傾向があり、個別対応かつ複数回の関わりをもつプログラムが有望とされています。

また、子どもの虐待や救急医療利用など、より長期に焦点を当てた研究としては、米国ノースカロライナ州で実施されたランダム化比較試験が重要です。

2009〜2010年に出生した4,777家族を、看護師によるユニバーサルな産後訪問プログラム群と通常ケア群に分けました。

介入群では、生後約3週から登録看護師が1〜3回家庭を訪問し、母親の身体・精神状態の評価、乳児の健康チェックと授乳・安全な睡眠環境などの指導、家庭内暴力や経済的困難など12領域のリスク評価を実施したうえで、必要に応じて地域の医療・福祉サービスへ橋渡しを行いました。

対照群は、地域の小児科受診や保健サービスへの自己アクセスに任せる通常ケアです。

その結果、介入群の子どもは児童保護サービスによる虐待疑い調査件数が対照群に比べて39%少なく、救急外来受診や入院を含む救急医療利用も33%少ないことが示されました。

この効果は出生時リスクや保険の種類、ひとり親かどうか、人種・民族などのサブグループを通じておおむね一貫しており、出生直後にすべての家庭を対象にした短期間の看護師訪問が、虐待と医療利用の両面で長期的な予防効果を持ち得ることを示しています。

このように、産後ケアは母親だけでなく、子どもの長期的な予後に良い影響を与えることがわかっているのです。

産後ケアのお金の話

では次に産後ケアのお金の話もしていきましょう。

産後ケアは、令和7年度からは子ども・子育て支援法に位置づけられ、国が1/2、都道府県と市町村がそれぞれ1/4ずつを負担する形に変更されました。

先ほど述べた通りサービスには日帰り型、宿泊型、訪問型などの種類があり、国が設定する補助単価に基づいて施設に運営費が支給されます。

一方で、利用者が支払う金額には明確な減免制度があり、住民税非課税世帯では1回あたり5,000円、それ以外の世帯では2,500円の減額が適用され、自治体によってはさらに独自の補助が追加されることもあります。

このように、制度上は誰でも利用しやすいサービスをめざして設計されているように見えますが、実際には自治体の財政状況や人員確保の難しさにより、提供体制には大きな地域差が生じているのが現状です。

今は分かりませんが、自分の働いていた病院の市町村は産後ケアを安価で導入していましたが、すぐ隣の大きな市町村は産後ケアの導入に熱心ではありませんでした。

そのため、自己負担の金額は数倍違っていました。

さらに宿泊型では、夜間に複数の職員配置が必要となるため人件費がかさみ、赤字経営に陥りやすいという課題を抱えています。

つまり、制度が整備されているにもかかわらず、運営側と自治体側の負担が重く、地域によっては十分な施設数や受け入れ枠を確保できていないことが、産後ケアが全国に広く定着しない一因となっているのです。

利用者、施設、市町村側のそれぞれの課題

もちろん、日本の産後ケアの課題はお金だけではありません。

産後ケア利用者側、施設側、市町村側で、それぞれ課題があります。

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績